Ex: http://legio-victrix.blogspot.com/

Pessimismo histórico e senso trágico são motivos recorrentes na literatura Européia. De Heraclitus à Heidegger, de Sophocles à Schopenhauer, os representantes do ponto de vista trágico assinalam que a maneira mais curta de existência humana pode somente ser superada pela intensidade heróica de viver. A filosofia do trágico é incompatível com o dogma cristão de salvação e otimismo de algumas ideologias modernas. Muitas políticas ideológicas e teológicas modernas se estabelecem a partir do pressuposto de que “o futuro radiante” está em algum lugar depois de virar a esquina, e que o medo existencial pode ser melhor subjugado pela aceitação de um linear e progressivo conceito histórico. É interessante observar que indivíduos e massas, na nossa pós-modernidade, cada vez mais evitam alusões à morte e ao fato de morrer. Procissões e despertares, que há não muito honraram a comunhão pós-moderna entre a vida e a morte, estão rapidamente caindo no esquecimento. Em uma sociedade fria e super-racional de hoje, a morte de alguém causa constrangimento, como se a morte nunca tivesse existido, e como se a morte pudesse ser adiada por uma “procura da felicidade” deliberada. A crença de que a morte pode ser despistada com um elixir da juventude eterna e a “ideologia das boas aparências”, é generalizada na sociedade moderna orientada pela TV. Essa crença se tornou uma fórmula de conduta sócio-política.

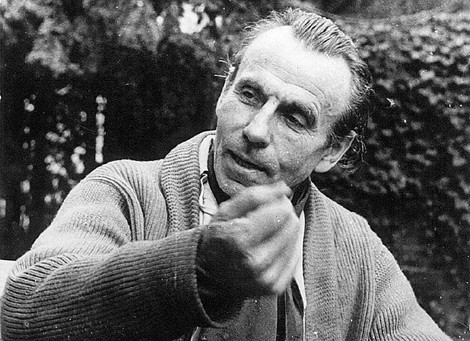

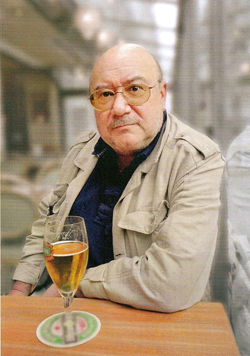

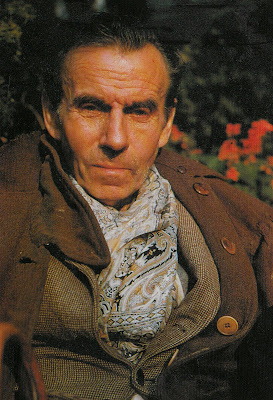

O ensaísta franco-romeno, Emile Cioran, sugere que uma conscientização da futilidade existencial representa a única arma contra delírios teológicos e ideológicos que têm balançando a Europa por séculos. Nascido na Romênia em 1911, Cioran desde muito cedo se identificou com o velho provérbio Europeu de que geografia significa destino. Da sua região nativa, de onde uma vez vagou pelas hordas de Scythian e Sarmatian, e na qual mais recentemente, vampiros e Draculas políticos estão tomando o pedaço, ele herdou um típico talento “balkanesque” de sobrevivência. Dezenas de povos gregos antigos evitavam esta área, e quando as circunstâncias políticas os forçaram a fugir, escolheram uma nova pátria na Sicília ou na Itália – ou hoje, como Cioran, na França. “Nossa época” escreve Cioran, “vai ser marcada pelo romantismo de pessoas apátridas. Já a imagem do universo está no passo de que ninguém terá direitos civis.”[1] Similarmente a esses compatriotas exilados, Eugene Ionesco, Stephen Lupasco, Mircea Eliade, e muitos outros, Cioran vem para compreender muito cedo que o senso de futilidade existencial pode melhor ser curado pela crença em um conceito histórico cíclico, que exclui qualquer noção de chegada de um Messias ou a continuação do progresso tecno-econômico.

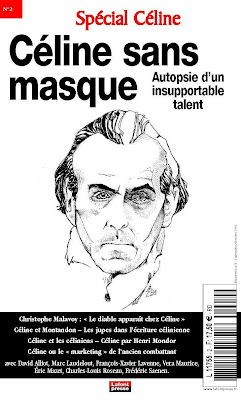

A atitude política, estética e existencial, de Cioran em relação a ser e tempo é um esforço para restaurar o pensamento pré-Socrático, o qual o Cristianismo, logo a herança do racionalismo e do positivismo, empurrou para a periferia da especulação filosófica. Nesse ensaio e aforisma, Cioran tenta lançar uma fundação de uma filosofia de vida que, paradoxalmente, consiste na refutação total de todo o viver. Em uma era de história acelerada lhe parece sem sentido especular sobre o aperfeiçoamento humano ou sobre o “fim da história”. “O futuro”, escreve Cioran, “vão e vejam por si mesmos se realmente desejam. Eu prefiro me agarrar ao inacreditável presente e ao inacreditável passado. Eu os deixo a oportunidade de encarar o inacreditável.”[2] Antes dos empreendimentos humanos em devaneios sobre a sociedade futurista, ele devia primeiro imergir a si mesmo na insignificância da sua vida, e finalmente restaurar a vida para o que ela é de fato: uma hipótese trabalhosa. Em uma de suas litografias, o pintor francês J. Valverde, do século XVI, esboçou um homem que tinha tirado sua própria pele. Esse incrível homem, segurando uma faca em uma das mãos e sua pele recém tirada na outra, assemelha-se a Cioran, que agora ensina aos seus leitores como melhor tirar a máscara das ilusões políticas. Homens sentem medo somente na sua pele, não no esqueleto. Como seria para uma mudança, pergunta Cioran, se o homem poderia ter pensado em algo não relacionado ao ser? Nem tudo que transparece teimoso tem causado dores de cabeça? “E eu tenho pensado em todos que eu conheço”, escreve Cioran, “em todos que não estão mais vivos, há muito chafurdando em seus caixões, para sempre isentos da sua carne – e medo.”[3]

A interessante característica de Cioran é a tentativa de lutar contra o niilismo existencial por significados niilistas. Diferente de seus contemporâneos, Cioran é averso ao pessimismo chic dos intelectuais modernos que lamentam paraísos perdidos, e que continuam pontificando sobre o fim do progresso econômico. Inquestionavelmente, o discurso literário da modernidade tem contribuído para essa disposição do falso pessimismo, embora esse pessimismo pareça ser mais induzido por apetites econômicos frustrados, e menos, pelo que Cioran fala, “alienação metafísica”. Contrário ao existencialismo de J.P. Sartre, que foca na ruptura entre ser e não-ser, Cioran lamenta a divisão entre a linguagem e a realidade e, portanto, a dificuldade de transmitir inteiramente a visão da insignificância existencial. Em um tipo de alienação popularizada por escritores modernos, Cioran detecta o ramo da moda do “parnasianismo” que elegantemente mascara uma versão aquecida de uma crença frustrada em andamento. Como uma atitude crítica em relação aos seus contemporâneos, talvez seja a razão do por quê Cioran nunca teve elogios caindo aos montes sobre ele, e por quê seus inimigos gostam de apelida-lo de “reacionário”. Para rotular Cioran de filósofo do niilismo pode ser melhor apropriado em vista do fato de quê ele é um blasfemador teimoso que nunca se cansa de chamar Cristo, São Paulo, e todo o clérigo cristão, tão bem quanto seus seculares marxistas freudianos, de sucessores totais da mentira e mestres da ilusão. Ao atenuar Cioran para uma categoria ideológica e intelectual preconcebida não se pode fazer justiça ao seu temperamento complexo, nem refletir objetivamente sua filosofia política complicada. Cada sociedade, democrática ou despótica, tenta silenciar aqueles que encarnam a negativa da sacrossanta teologia política. Para Cioran, todo os sistemas devem ser rejeitados pela simples razão de que eles glorificam o homem como criatura final. Somente no louvor do não-ser, e na total negação da vida, argumenta Cioran, a existência do homem se torna suportável. A grande vantagem de Cioran é, como ele diz, “eu vivo somente porque é meu poder morrer quando eu quiser; sem a idéia de suicídio, eu tenho me matado já há muito tempo atrás.”[4] Essas palavras testemunham a alienação de Cioran da filosofia de Sisyphus, bem como sua desaprovação do pathos moral do trabalho infestado de esterco. Dificilmente um caráter bíblico ou moderno democrata poderia querer contemplar de maneira similar a possibilidade de quebrar o ciclo do tempo. Como Cioran diz, o supremo senso de beatitude é alcançável somente quando o homem compreende que ele pode, em qualquer momento, terminar com sua vida; somente nesse momento isso significará uma nova “tentação de existir”. Em outras palavras, poderia ser dito que Cioran desenha sua força vital do constante fluxo de imagens de morte saudada, assim interpretando irrelevante todas as tentativas de qualquer compromisso ético ou político. O homem deveria, por uma mudança, argumenta Cioran, tentar funcionar como uma bactéria saprófita; ou melhor, como uma ameba da era Paleozóica. Como forma primordial de existência pode suportar o terror do ser e do tempo mais facilmente. Em um protoplasma, ou em espécies mais arcaicas, há mais beleza que em todos os filósofos da vida. E para reiterar este ponto, Cioran acrescenta: “Oh, como eu gostaria de ser uma planta, mesmo que eu teria que ser um excremento de alguém!”[5]

Talvez Cioran poderia ser retratado como arruaceiro, ou como os franceses diriam, “trouble fete”, do qual os aforismas suicidas ofendem a sociedade burguesa, mas de quem as palavras também chocam os socialistas modernos sonhadores. Em vista da sua aceitação da idéia da morte, assim como sua rejeição de todas as doutrinas políticas, não é de admirar que Cioran não mais se sente imposto ao egoísta amor da vida. Por isso, não há razão para ele no refletir sobre a estratégia de vida; alguém deveria, primeiro, começar a pensar sobre a metodologia da morte ou, melhor ainda, como nunca ter nascido. “A humanidade tem regredido muito”, escreve Cioran, e “nada prova isso melhor que a impossibilidade de encontrar uma única nação ou tribo na qual o nascimento de uma criança causa luto e lamentação”[6] Onde estão aqueles tempos sacros, pergunta Cioran, quando os bogumils balcânicos e os cátaros franceses viram no nascimento de uma criança um castigo divino? As gerações atuais, ao invés de alegrarem-se quando seus queridos morrem, estão aturdidos com terror e descrença na visão da morte. Ao invés de lamentar e lutar quando sua prole nasce, organizam festividades em massa:

“Se embargá-los é um mal, a causa desse mal deve ser vista no escândalo do nascimento – porque para nascer significa ser embargado. O propósito da separação deveria ser a supressão de todos os vestígios desse escândalo – o sinistro e o menos tolerável dos escândalos.”[7]

A filosofia de Cioran carrega uma forte marca de Friedrich Nietzsche e das Upanishads indianas. Embora seu incorrigível pessimismo muitas vezes chama a “Weltschmerz” de Nietzsche, sua linguagem clássica e sua rígida sintaxe raramente tolera narrativas românticas ou líricas, nem as explosões sentimentais que pode-se encontrar na prosa de Nietzsche. Ao invés de recorrer à melancolia trovejante, o humor paradoxal de Cioran expressa algo o qual, em primeiro lugar, nunca deveria ter sido construído verbalmente. A fraqueza da prosa de Cioran reside, provavelmente, na sua falta de organização temática. Quando seus aforismos são lidos como notas destruídas de uma boa construção musical, e também sua linguagem é bastante hermética, em que o leitor tem de tatear o significado.

Quando alguém lê a prosa de Cioran é confrontado por um autor que impõe um clima de gélido apocalipse, que contradiz completamente a herança do progresso. A verdadeira alegria está em não-ser, diz Cioran, que é, na convicção de que cada ato de criação intencional perpetua o caos cósmico. Não há propósito nas deliberações intermináveis sobre um melhor sentido da vida. A história inteira, seja a história lembrada ou a história mítica, é repleta de cacofonia de tautologias teológicas e ideológicas. Tudo é “éternel retour”, um carrossel histórico, com aqueles que estão hoje no topo, terminando amanhã no fundo do poço.

“Eu não posso desculpar a mim mesmo por ter nascido. É como se, ao insinuar a mim mesmo nesse mundo, eu profanasse algum mistério, traísse algum importante noivado, executasse um erro de gravidade indescritível.”[8]

Não significa que Cioran seja completamente isolado dos tormentos físicos e mentais. Ciente da possibilidade de um desastre cósmico, e persuadido neurologicamente de que algum outro predador pode em qualquer momento privar-se do seu privilégio para assim morrer, ele implacavelmente evoca um conjunto de imagens de morte em camas. Não é um verdadeiro método aristocrático de aliviar a impossibilidade d ser?

“A fim de vencer a ansiedade ou temor tenaz, não há nada melhor do que imaginar seu próprio funeral: método eficiente e acessível a todos. A fim de evitar recorrer a isso durante o dia, o melhor é entrar nessas virtudes logo após se levantar. Ou talvez fazer uso disso em ocasiões especiais, semelhante ao Papa Inocêncio IX que mandou pintarem ele morto em sua cama. Ele lançaria um olhar para aquela pintura toda vez que tivesse uma decisão importante a fazer...”[9]

Primeiramente, já se deve ter sido tentado a dizer que Cioran é afeiçoado em mergulhar nas suas neuroses e idéias mórbidas, como se pudessem ser usadas para inspirar sua criatividade literária. Tão emocionante que ele encontra seu desgosto pela vida que ele próprio sugere que “aquele que consegue adquiri-lo tem um futuro o qual fará tudo prosperar; sucesso assim como derrota.”[10] Tal franca descrição de seus espasmos emocionais o faz confessar que sucesso, para ele, é tão difícil adquirir quanto a falha. Tanto um como o outro lhe causam dor-de-cabeça.

O sentimento da futilidade sublime com relação a tudo que engloba a vida vai de mão à mão com a atitude pessimista de Cioran com respeito ao surgimento e à decadência dos impérios e dos Estados. Sua visão da circulação do tempo histórico lembra Vico's corsi e ricorsi, e seu cinismo sobre a natureza humana desenha na “biologia” histórica de Spengler. Tudo é um carrossel, e todo sistema está condenado a perecer no momento em que toma entrada na cena histórica. Pode-se detectar nas profecias sombrias de Cioran os pressentimentos do estóico imperador romano Marcus Aurelius, quem ouviu na distância do Noricum o galope dos cavalos bárbaros, e quem discerniu através da neblina de Panonia as pendentes ruínas do império romano. Embora hoje os atores sejam diferentes, a configuração permanece similar; milhões de novos bárbaros começaram a bater nos portões da Europa, e em breve tomarão posse daquilo que está dentro dela:

“Independentemente do quê o mundo se tornará no futuro, os ocidentais assumirão o papel do Graeculi do império romano. Necessitados de e desprezados por novos conquistadores, não terão nada para oferecer a não ser a imposturice da sua inteligência ou o brilho de seu passado.”[11]

Este é o momento da rica Europa arrumar-se e ir embora, e ceder a cena histórica para outros povos mais viris. A civilização se torna decadente quando toma a liberdade como certa; seu desastre é iminente quando se torna tolerante a todo tosco de lá de fora. No entanto, apesar de que os furacões políticos estão à espreita no horizonte, Cioran, como Marcus Aurelius, está determinado a morrer com estilo. Seu senso do trágico ensinou-o a estratégia do ars moriendi, o tornando preparado para qualquer surpresa, independente da sua magnitude. Vitoriosos e vítimas, heróis e capangas, eles todos não se revezam nesse carnaval da história, lamentando e lamentando seu destino enquanto no fundo do poço, e tomando vingança enquanto no topo? Dois mil anos de história greco-cristã é uma mera ninharia em comparação à eternidade. Uma civilização caricatural está agora tomando forma, escreve Cioran, na qual os que estão criando estão ajudando aqueles que a querem destruir. A história não tem sentido e, portanto, na tentativa de torna-la significativa, ou esperar disso uma explosão final de teofania, é uma quimera auto-destrutiva. Para Cioran, há mais verdade nas ciências ocultas do que em todas as filosofias que tentam dar sentido de vida. O homem se tornará finalmente livre quando ele tirar sua camisa de força do finalismo e do determinismo, e quando ele compreender que a vida é um erro acidental que saltou de uma circunstância astral desconcertante. Provas? Uma pequena torção da cabeça claramente mostra que a história, de fato, se resume a uma classificação do policiamento: “afinal de contas, a barganha histórica não é a imagem da qual as pessoas têm do policiamento das épocas?”[12] Suceder na mobilização das massas em nome de algumas idéias obscuras, para as permitir farejar sangue, é um caminho certeiro para o sucesso político. As mesmas massas, as quais carregaram nos ombros a revolução francesa em nome da igualdade e da fraternidade, não têm muitos anos atrás também carregado nos ombros um imperador de roupas novas – um imperador em cujo nome corriam descalços de Paris a Moscou, de Jena para Dubrovnik? Para Cioran, quando uma sociedade cai fora das utopias políticas, não há mais esperanças, e consequentemente não se pode mais haver vida. Sem utopia, escreve Cioran, as pessoas são forçadas a cometer suicídio; graças à utopia, elas cometem homicídio.

Hoje em dia não há mais utopia. A democracia de massa tomou seu lugar. Sem a democracia a vida possui algum sentido; agora, a democracia não possui vida em si mesmo. Afinal, Cioran argumenta, se não fosse por um lunático da Galiléia, o mundo seria um lugar muito chato. Ai, ai, quantos lunáticos hoje estão incubando hoje suas auto-denominadas derivativas teológicas e ideológicas. “A sociedade está mal organizada”, escreve Cioran, “ela não faz nada contra os lunáticos que morrem tão cedo.”[13] “Provavelmente todos os profetas e adivinhos políticos deveriam imediatamente ser condenados à morte, porque quando a ralé aceita um mito – prepare-se para massacres ou, melhor, para uma nova religião.”[14]

Inequivocamente, como os ressentimentos de Cioran contra a utopia poderiam aparecer, ele está longe de ridicularizar sua importância criativa. Nada poderia ser mais repugnante para ele do que o vago clichê da modernidade que associa a busca pela felicidade com uma sociedade da busca pelo prazer da paz. Desmistificada, desencantada, castrada, e incapaz de prever a tempestade que virá, a sociedade moderna está condenada à exaustão espiritual e à morte lenta. Ela é incapaz de acreditar em qualquer coisa, exceto na pseudo-humanidade dos seus chupa-cabras futuros. Se uma sociedade realmente desejasse preservar seu bem biológico, argumenta Cioran, sua tarefa primordial é aproveitar e alimentar sua “calamidade substancial”; isso deve manter um cálculo da sua capacidade de auto-destruição. Afinal, seus nativos Balkans, nos quais seus vampiros seculares hoje novamente dançam ao tom da carnificina, não têm também gerado uma piscina de espécimes vigorosas prontas para o cataclisma de amanhã? Nessa área da Europa, na qual interminavelmente se estraga pelos tremores políticos e terremotos reais, uma nova história está hoje sendo feita – uma história da qual provavelmente recompensará sua população pelo sofrimento passado.

“Qualquer que fosse seu passado, e independente de sua civilização, esses países possuem um estoque biológico do qual não se pode encontrar no Ocidente. Maltradados, deserdados, precipitados no martírio anônimo, tornados a parte entre miséria e insubordinação, eles irão, talvez, no futuro, ter uma recompensa por tantas provações, tanto por humilhação como por covardia.”[15]

Não é o melhor retrato da anônima Europa “Oriental” da qual, segundo Cioran, está pronta hoje para acelerar a história do mundo? A morte do comunismo na Europa Oriental pode provavelmente inaugurar o retorno da história para toda a Europa. Por causa da “melhor metade” da Europa, a única que nada em ar condicionado e salões assépticos, que a Europa está esgotada de idéias robustas. Ela é incapaz de odiar e sofrer, logo de liderar. Para Cioran, a sociedade se torna consolidada no perigo e atrofia: “Nesses lugares onde há paz, higiene e saque do lazer, psicoses também se multiplicam...eu venho de um país no qual nunca se ensinou a conhecer o sentido da felicidade, mas também nunca se tem produzido um único psicoanalista.”[16] A maneira cru dos canibais do novo Leste, sem “paz e amor”, determinará a direção da história de amanhã. Aqueles que passaram pelo inferno sobrevivem mais facilmente do que aqueles que somente conheceram o clima acolhedor de um paraíso secular.

Essas palavras de Cioran são objetivas na decadente França ‘la Doulce’ na qual as conversas da tarde sobre a obesidade ou a impotência sexual de alguém se tornaram maiores bafafás nas preocupações diárias. Incapazes de montar resistência contra os conquistadores de amanhã, essa Europa Ocidental, de acordo com Cioran, merece ser punida da mesma maneira da nobreza do regime antigo, o qual na véspera da Revolução Francesa, ria de si mesmo, enquanto louva a imagem do ‘bon sauvage’. Quantos dentre aqueles bons aristocratas franceses estavam cientes de que os mesmos bon sauvage estavam prestes ter suas cabeças roladas nas ruas de Paris? “No futuro”, escreve Cioran, “se a humanidade é para nascer novamente, serão os parias, com mongóis por todas os lados, com a escora dos continentes.”[17] A Europa está se escondendo na sua própria imbecilidade em frente a um fim catastrófico. Europa? “A podridão que cheira agradável, um corpo perfumado.”[18]

Apesar das tempestades que virão, Cioran está seguro com a noção de que pelo menos ele é o último herdeiro do “fim da história”. Amanhã, quando o real apocalipse começar, e como o perigo das proporções titânicas tomam forma final no horizonte, então, até o mundo “arrependido” desaparecerá de seu vocabulário. “Minha visão do futuro”, continua Cioran, “ é tão clara que se eu tivesse crianças eu iria estrangula-las imdediatamente”.[19]

Depois de uma boa lida do opus de Cioran pode-se concluir que ele é essencialmente um satírico que ridiculariza o estúpido arrepio existencial das massas modernas. Pode-se ser tentado a argumentar que Cioran oferece um elegante manual de suicídio designado para aqueles que, assim como ele, tem deslegitimado o valor da vida. Mas assim como Cioran diz, o suicídio é cometido por aqueles que não são mais capazes de agir no otimismo, e.g., para aqueles em que o fio da alegria e da felicidade rasga em pedaços. Aqueles assim como ele, os pessimistas cautelosos, “dado que eles não têm nenhuma razão para viver, porque eles teriam para morrer?”[20] A impressionante ambivalência do trabalho literário de Cioran consiste nos pressentimentos apocalípticos em uma mão, umas evocações entusiastas de horror na outra. Ele acredita que a violência e a destruição são os principais ingredientes da história, porque o mundo sem violência é condenado ao colapso. Ainda se admira do por quê Cioran é assim oposto ao mundo da paz, se, pela sua lógica, esse mundo de paz poderia ajudar a acelerar sua própria morte cravada, e assim facilitar sua imersão na insignificância? Claro que sim, Cioran nunca moraliza sobre a necessidade da violência; antes, de acordo com os cânones dos seus queridos antecessores reacionários Joseph de Maistre e Nichollo Machiavelli, ele afirma que “a autoridade, não a verdade, faz a lei”, e que, consequentemente, a credibilidade de uma mentira política também determinará a magnitude da justiça política. Admitido que isso seja correto, como ele explica o fato de que a autoridade, pelo menos do modo como ele a vê, somente perpetua o ser odioso do qual ele tão fortemente deseja para absolver a si mesmo? Esse mistério nunca será conhecido a não ser por ele mesmo. Cioran admite, entretanto, que apesar da aversão à violência, todo o homen, incluindo a ele, tem, pelo menos uma vez na sua vida, contemplado como se assa uma pessoa viva, ou como se corta a cabeça de uma pessoa:

“Convencido de que os problemas da sociedade vêm das pessoas mais velhas, eu tenho concebido o plano de liquidar todos os cidadãos que passarem dos quarenta – o início da esclerose e da mumificação. Eu cheguei a acreditar que isso foi um ponto de virada quando cada humano se tornou um insulto à sua nação e um fardo à sua comunidade...Aqueles que ouviram isto não apreciaram esse discurso e me consideraram um canibal...Esta minha intenção deve ser condenada? Ela somente expressa algo que cada homem, que está ligado ao seu país, deseja do fundo do seu coração: a liquidação de metade de seus compatriotas.”[21]

O elitismo literário de Cioran é sem comparação na literatura moderna, e por causa disso ele muitas vezes aparece como um incômodo para orelhas sentimentais e modernas domadas com canções de ninar da eternidade terrestre ou êxtase espiritual. O ódio de Cioran em relação ao presente e ao futuro, seu desrespeito à vida, continuará certamente contrariando os apóstolos da modernidade que nunca descansam de cantarolar vagas promessas sobre o “melhor-aqui-e-agora”. Seu humor paradoxal é tão devastador que não se pode toma-lo pelo valor literal, especialmente quando Cioran descreve a si mesmo.

Seu formalismo na linguagem, sua impecável escolha das palavras, apesar de algumas similaridades com autores modernos do mesmo calibre elitista, o torna difícil de seguir. Pode-se admirar o arsenal de palavras de Cioran como “abulia”, “esquizofrenia”, “apatia”, etc, que realmente mostram um ‘nevrosé’ que ele diz ser.

Se alguém pudesse atenuar a descrição de Cioran em um curto parágrafo, então deveria descreve-lo como um autor que parece na veneração moderna do intelecto, um diagrama de moralismos espirituais e da transformação feia do mundo. De fato, para Cioran, a tarefa do homem é lavar-se a si mesmo na escola da futilidade existencial, por futilidade não é desespero; a futilidade não é uma recompensa para aqueles que desejam livrar-se a si mesmos da vida epidêmica e do vírus da esperança. Provavelmente, esta pintura melhor convém o homem que descreve a si mesmo como um fanático, sem nenhuma convicção – um acidente encalhado no cosmos que projeta olhares nostálgicos em direção de seu rápido desaparecimento.

Ser livre é livrar-se a si mesmo para sempre da noção de recompensa; esperar nada das pessoas e deuses; renunciar não só esse e outros mundos, mas salvar-se a si mesmo; destruir até mesmo essa idéia de correntes entre correntes. (Le mauvais demiurge, p. 88.)

1. Emile Cioran, Syllogismes de l'amertume (Paris: Gallimard, 1952), p. 72 (my translation)

2. De l'inconvénient d'etre né (Paris: Gallimard, 1973), p. 161-162. (my translation) (The Trouble with Being Born, translated by Richard Howard: Seaver Bks., 1981)

3. Cioran, Le mauvais démiurge ( Paris: Gallimard, 1969), p. 63. (my translation)

4. Syllogismes de l'amertume, p. 87. (my trans.)

5. Ibid., p. 176.

6. De l'inconvénient d'etre né, p. 11. (my trans.)

7. Ibid., p. 29.

8. Ibid., p. 23.

9. Ibid., p. 141.

10. Syllogismes de l'amertume, p. 61. (my trans.)

11. La tentation d'exister, (Paris: Gallimard, 1956), p. 37-38. (my trans.) (The temptation to exist, translated by Richard Howard; Seaver Bks., 1986)

12. Syllogismes de l'amertume, p. 151. (my trans.)

13. Ibid., p. 156.

14. Ibid., p. 158.

15. Histoire et utopie (Paris: Gallimard, 1960), p. 59. (my trans.) ( History and Utopia, trans. by Richard Howard, Seaver Bks., 1987).

16. Syllogismes de l'amertume, p. 154. (my trans.)

17. Ibid., p. 86.

18. De l'inconvénient d'etre né, p. 154. (my trans.)

19. Ibid. p. 155.

20. Syllogismes de l'amertume, p. 109.

21. Histoire et utopie (Paris: Gallimard, 1960), p. 14. (my trans.)

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg